„Orte der Rundfunkgeschichte“

PROGRAMM

Veranstaltungsort: Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Haus 9, Raum 1.09.2.03 und 1.09.2.04

Donnerstag, 16. Februar 2023 Informelles Get-Together für alle die dabei sein möchten

Restaurant „Weltwirtschaft“ im Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin; ÖPNV: Berlin Hbf, U5 Bundestag. Essen à la Carte gibt’s bis 22:00 Uhr, Beginn um 19 Uhr

Freitag, 17. Februar Workshoptag

Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Haus 9, Raum 204

ÖPNV: Potsdam Park Sanssouci (Regio), Neues Palais (Bus)

10:00 Begrüßung, Erläuterungen zum Programmablauf

10:05 Vorstellungsrunde 3 kurze Fragen+Antworten zur Person

10:30 SPEEDLab Erklärung und Organisation

10:40 SPEEDLab Runde 1

11:20 Pause

11:30 SPEEDLab Runde 2

Wrap Up SPEEDLab

Themenauswahl SPEEDLab: * Raster zur inhaltlichen und ästhetischen Annotation historischen Radiomaterials (Elias Berner, Universität für Musik u. darstellende Kunst Wien, Birgit Haberpeuntner, Universität Wien) * Jingle History (Golo Föllmer, Universität Halle) * Didaktische Radio-Ökologien (Ferdinand Klüsener, Ruhr-Uni Bochum/Anderer Kunstverein Leipzig) * Tagungskonzeption „Unser Radio“ – private Mitschnitte als inoffizielles Kulturerbe (Kai Knörr, Universität Potsdam/EMW) * Historische Radio-Ausschnitte in der Lehre (Kiron Patka, Fernuniversität Hagen) * Digitalisierung und Erschließung im DRA (Karin Pfundstein & Susanne Hennings, Deutsches Rundfunkarchiv Potsdam) * Forschungsdesiderate aus Sicht eines Medienarchivars (Veit Scheller, ZDF)

12:00 MITTAGSPAUSE in der Mensa Campus Neues Palais

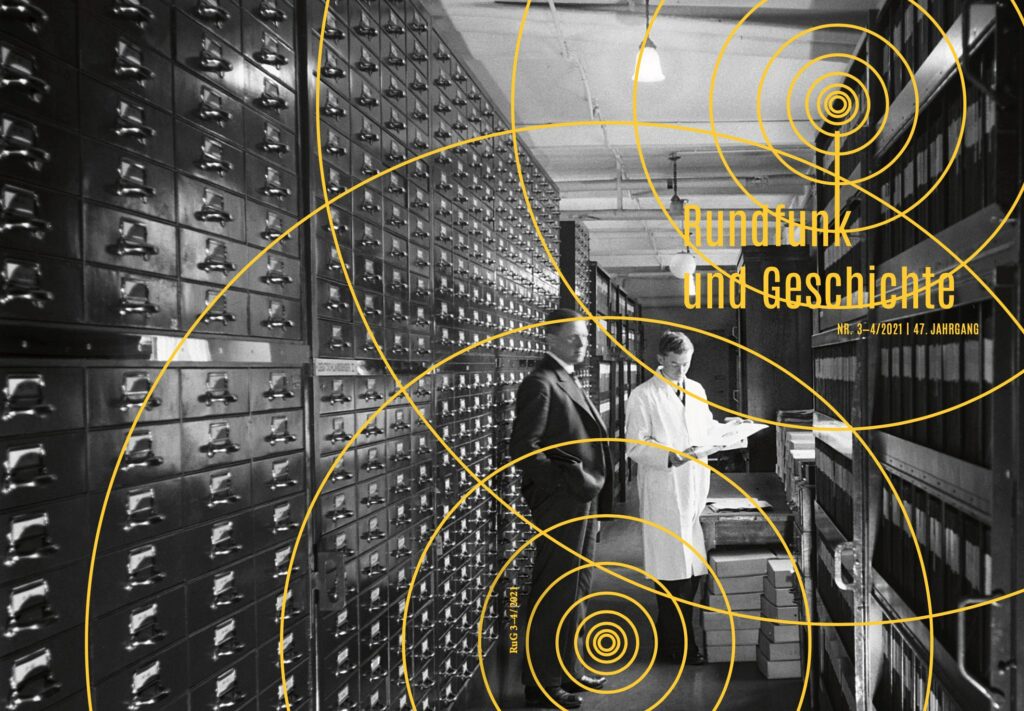

Während der Pausen wird informiert über: ARD-Koordinierung für Wissenschaft und Forschung * Büchertisch – neue Publikationen unserer Teilnehmer*innen * Zeitschrift Rundfunk und Geschichte

13:00 Nachmittags-Inputs 1 (Beiträge 7-15 Min. + Diskussion)

Future Options and The Legacy of 100 Years: Die BBC durch die Zukunftsbrille des Generaldirektors betrachtet (Gerlinde Frey-Vor, MDR) * Phonetische Untersuchungen an der „Nachrichtenarche“ (Sven Grawunder, Universität Halle) * Retro Spezial DDR – Archivinhalte in der ARD Mediathek und ARD Audiothek (Jens Kleinschneider, DRA)

14:15 Kaffeepause 1

14:30 Nachmittags-Inputs 2

Listenting to the World – Listening Workshops & Transcultural Listening Map (Nathalie Singer, Bauhaus-Universität Weimar) * Künstlerische Forschung zur Funkgeschichte zwischen Windhoek, Kamina & Nauen (Frederike Moormann, Bauhaus-Universität Weimar)

15:30 Kaffeepause 2

15:45 Nachmittags-Inputs 3

103 Jahre Rundfunk (Rainer Suckow, Förderverein „Sender Königs Wusterhausen“ e.V., Christine Oliwkowski (Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen) * Das Forschungsprojekt ACONTRA (Elias Berner (Universität für Musik u. darstellende Kunst Wien, Birgit Haberpeuntner (Universität Wien)

16:45 Fazit

17:00 gemeinsamer Ausklang im Restaurant „Augustiner im Bürgerbahnhof“ (10 Min Fußweg oder Bus), direkt am Regionalbahnhof Potsdam Park Sanssouci

EINLADUNG

Der Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V. veranstaltet am 17. Februar 2023 gemeinsam mit der Universität Potsdam/Europäische Medienwissenschaft einen strukturierten Gedankenaustausch unter dem Titel „Orte der Rundfunkgeschichte“. Für welche Akteur:innen, Materialdepots und Wirkungskreise spielt Rundfunkgeschichte heute eine Rolle? Was sind Motive für rundfunkgeschichtliche Arbeit und wer fühlt sich berufen, sich hier zu engagieren? Welchen Nutzen kann Rundfunkgeschichte haben? Welche Bestände sind im Sinne einer medienhistorischen Darstellung zu heben? Und welche Entwicklungen stellen die Bedeutung von Rundfunkgeschichte und ihrer Materialgrundlagen in Frage?

Wir werden darüber sprechen, wie wir Rundfunkgeschichte in theoretische und ästhetische Fragestellungen an Universitäten, Sendern, Archiven und Museen einbeziehen können, was wir lernen und lehren möchten, wie Rundfunkgeschichte als Teil des Medien-Kulturerbes in schulischer, akademischer und medienpraktischer Ausbildung zum Tragen kommen könnte. Und wir fragen: Was verbindet Sie persönlich mit Rundfunkgeschichte?

Wir wollen Ihnen einen Ort bieten, zum Thema Rundfunkgeschichte ins Gespräch zu kommen. Teilen Sie uns Ihre eigenen Anregungen, Ideen, Fragen und konkreten Projekte zum Thema mit!

Als Gesprächsformate planen wir mehrere 3-5-minütige Impulse für ein Speedlab, eine kleine Zahl von 15-minütigen Vorträgen im Plenum, Breakout Sessions sowie Diskussionsrunden.

Schreiben Sie bitte bis zum 30. Januar 2023 eine Mail an knoerr@uni-potsdam.de, wenn Sie teilnehmen möchten und/oder Rückfragen und Vorschläge zu den genannten Formaten haben!

Zeit: Freitag, 17. Februar 2023, 9:30 – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Haus 9, Raum 1.09.2.03 und 1.09.2.04

Die Teilnahme ist kostenlos.

Informelles Get-Together am Vorabend: Alle, die bereits am 16.2. anreisen, laden wir ab 19 Uhr herzlich ins Restaurant „Weltwirtschaft“ im Haus der Kulturen der Welt ein (Nähe Berlin Hbf/Bundestag). Wir freuen uns auf das Kennenlernen und Wiedersehen!